Днем и ночью работали даже дети — о "тихом" героизме кыргызстанцев

21:02 17.02.2025 (обновлено: 17:18 18.02.2025)

© Фото / Центральный государственный архив кинофотофонодокументов КР

Подписаться

С первых дней Великой Отечественной войны Кыргызстан превратился в один из важнейших военно-промышленных центров по обеспечению армии обмундированием, комплектующими для оружия и провизией. О подвигах тыловиков читайте в материале Sputnik.

В тылу была своя война

В годы войны тыловики днем и ночью работали на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, помогая фронту.

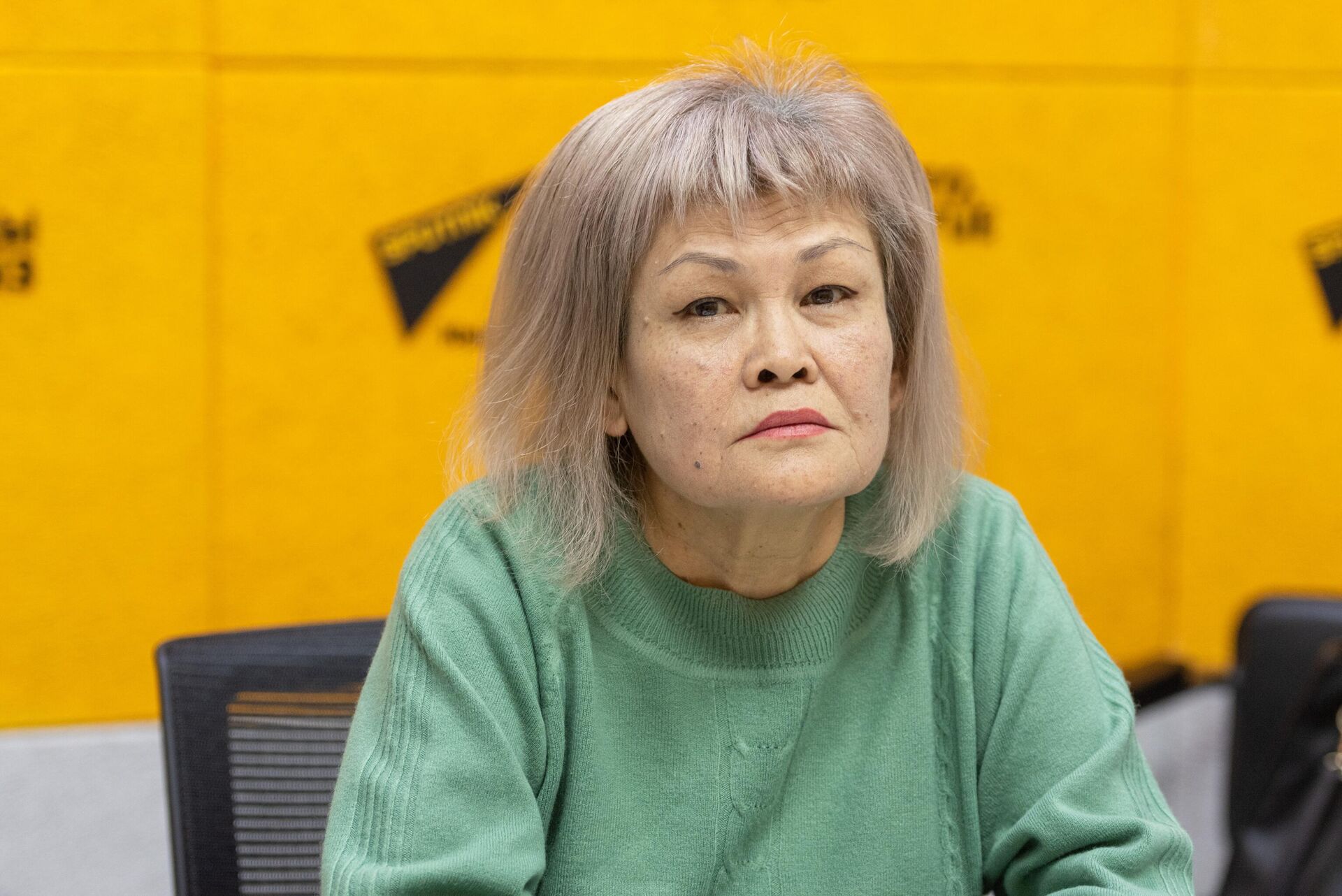

Как отметила доктор исторических наук, профессор Гульнара Джунушалиева, до войны Киргизия была аграрно-индустриальной республикой, а к 1945-му превратилась в индустриально-аграрную с валовым доходом от промышленности до 60-70 процентов.

"Раньше промышленности как таковой в Киргизской ССР не было, и поскольку республика находилась в тыловой зоне, сюда перевезли около 40 крупных предприятий. В первые полгода войны враг оккупировал регионы, где проживало порядка 40 процентов населения Советского Союза. До этого там производили около 70 процентов чугуна, 58 процентов стали и алюминия, 65 процентов угля, 40 процентов железнодорожного оборудования, 38 процентов зерновых и примерно 50 процентов технических культур, около 80 процентов сахара и свеклы, а также взращивали 45 процентов поголовья крупного рогатого скота. После захвата фашистами восточной части СССР первоочередной задачей стала эвакуация в тыловые районы заводов, фабрик и комбинатов по переработке сельхозпродукции", — рассказала Джунушалиева.

Сбор урожая риса для фронта, Фрунзенская область. 1943-год

© Фото / Центральный государственный архив кинофотофонодокументов КР

Квалифицированного рабоче-технического потенциала в Киргизии тогда не было, поэтому предприятия эвакуировали вместе с рабочими и их семьями.

"Так, в 1941 году в республику перевезли Бердянский машиностроительный завод из Запорожской области, который, к слову, сильно повысил местный промышленный потенциал. Из Донецкой области в Айдаркен эвакуировали Никитинский ртутный комбинат, а кожевенный, клееваренный заводы и пенько-джутовая фабрика из Одессы расположились во Фрунзе", — сообщила историк.

Большинство эвакуированных заводов и фабрик размещали во Фрунзенской области, примерно по 10 процентов были направлены в Ошскую и Таласскую. Луганский завод №60 выпускал патроны для фронта, а с появлением в республике завода из Новотроицка здесь появилась новая отрасль — машиностроение.

"В годы войны в Каджи-Сае и Майли-Сае значительно увеличились объемы добычи сурьмы и вольфрама, которые использовались в производстве бронебойных снарядов. Киргизия также стала монополистом в производстве ртути, без которой не взрывается ни один патрон. Свинец и другие металлы, необходимые для самолетостроения, добывали в Ак-Тюзе и на других месторождениях республики", — пояснила Джунушалиева.

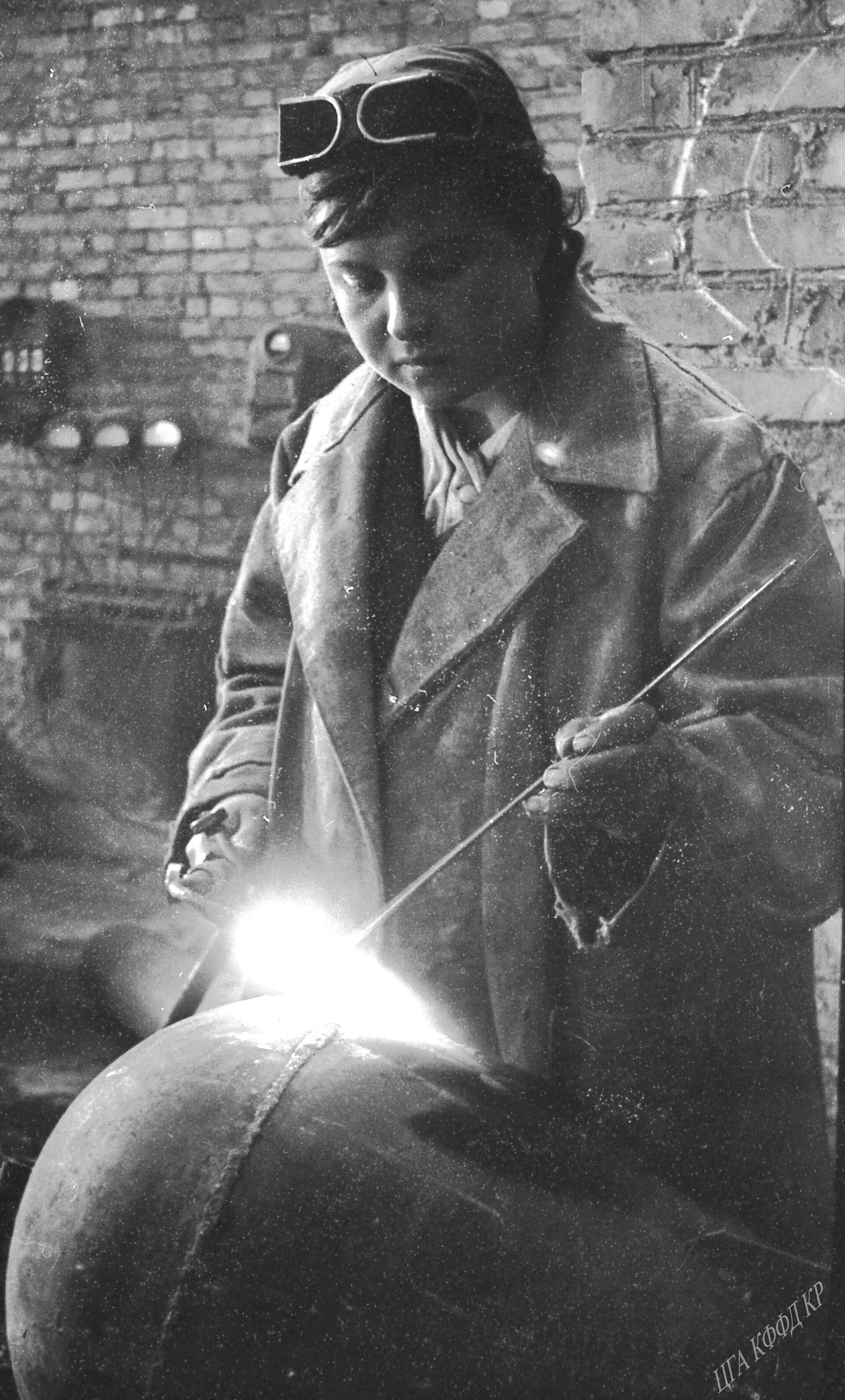

Работа шла днем и ночью, в любую погоду. Например, стены эвакуированного из Бердянска машиностроительного завода возводили в холодном ноябре.

"За станками стояли подростки, женщины и старики. Так как крыши не было, рабочие жгли в 200-литровых железных бочках уголь и дрова. Время от времени люди подходили к ним, грелись и опять вставали за станки", — рассказала собеседница.

Работник завода Тамара Косенко, которая выполнила план на 300% по изготовлению продукции для фронта, Фрунзе. 1943-год

© Фото / Центральный государственный архив кинофотофонодокументов КР

Несмотря на войну, строительство в республике шло скоростными темпами, однако встал вопрос нехватки электроэнергии.

"Социальные объекты работали бесперебойно. Бани, например, были открыты круглосуточно, потому что все опасались распространения инфекционных заболеваний, особенно тифа. Но когда добавились эвакуированные заводы, мощностей стало не хватать, надо было строить дополнительные электростанции", — сообщила Джунушалиева.

К строительству ГЭС привлекли и городское, и сельское население. Методом ашара (народной стройки) были возведены Лебединовская, Ворошиловская и Аламединская гидроэлектростанции.

Из-за парты — за станок

Подробнее о работе кыргызстанцев в военное время рассказала дочь труженицы тыла Турсунбюбю Маразыковой.

Весь народ в те годы как мог помогал фронту: люди сдавали свои накопления, колхозы отправляли скот и продовольствие, рабочие фабрик и заводов трудились по 12 часов, чтобы выпустить как можно больше продукции для Красной армии.

Незадолго до войны, летом 1941-го, началось строительство Большого Чуйского канала. В годы войны оно продолжилось, так как для увеличения посевных площадей требовалось наладить систему орошения.

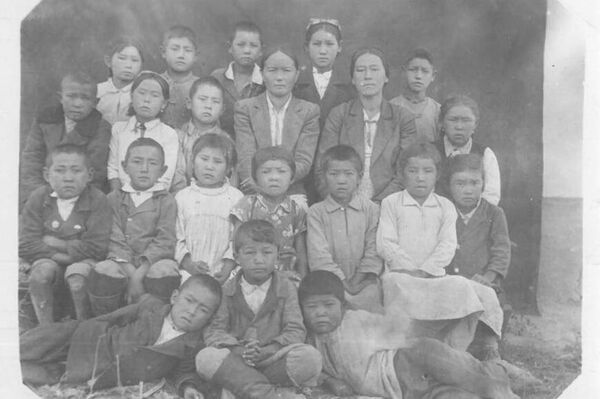

Труженица тыла Турсунбюбю Маразыкова с семьей

© Фото / из семейного архива Маразыковых

Историческая справка

Западный БЧК — самый крупный в Кыргызстане ирригационный канал протяженностью 145 километров и площадью орошения 82 тысячи гектаров. Участок канала длиной 70 километров был построен в период Великой Отечественной войны методом ашара. В строительстве участвовали около 40 тысяч рабочих и служащих из Фрунзе, а также колхозников.

По словам Светланы, ее матери было 13 лет, когда та наравне со взрослыми копала БЧК. Помимо этого, она работала на полях в колхозе, и, как многие девочки-подростки, в цехе, где шили гимнастерки, а по ночам с бабушкой вязала шерстяные носки для солдат.

Труженица тыла Турсунбюбю Маразыкова с семьей

© Фото / из семейного архива Маразыковых

Турсунбюбю Маразыкова награждена медалями "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны" и "Ветеран труда", а также является кавалером ордена "Материнская слава" II степени: у нее семеро детей.

По словам Джунушалиевой, несмотря на сложности, к концу 1941 года были запущены все предприятия, эвакуированные в Киргизскую ССР.

"Кроме того, создавались фабрично-заводские школы, за парты садились и дети, и старики, и женщины. Также были введены нормы труда в военное время: рабочий день увеличился, отпуска и выходные отменили, было запрещено опаздывать и покидать рабочие места раньше времени", — подчеркнула историк.

Помимо прочего, Киргизия поставляла на фронт патроны и минометы. На Иссык-Куле была открыта пристрелочная станция, где испытывали торпеды. Она, кстати, функционирует по сей день.

Вера в победу

Как рассказала внучка труженицы тыла Кульбары Душеналиевой, Анара, известие о начале войны застало ее бабушку на школьном вечере за три дня до поездки в Москву — на всесоюзный конкурс, к которому она тщательно готовилась.

1/2

© Фото / из семейного архива Мамытовых

Архивное фото труженицы тыла Кульбары Душеналиевой

2/2

© Фото / из семейного архива Мамытовых

Архивное фото труженицы тыла Кульбары Душеналиевой

1/2

© Фото / из семейного архива Мамытовых

Архивное фото труженицы тыла Кульбары Душеналиевой

2/2

© Фото / из семейного архива Мамытовых

Архивное фото труженицы тыла Кульбары Душеналиевой

Позже Кульбара уехала в село к родным, где устроилась работать учителем русского языка. Беззаботная жизнь сменилась суровой военной действительностью: с утра — занятия в школе, после полудня — тяжелая работа в поле. Нужно было не только выживать самим, но и помогать фронту — выращивать пшеницу, кукурузу, сахарную и кормовую свеклу. Кроме колхозного зерна, сельчане отправляли и личные запасы.

В сельсовете регулярно собирали посылки для фронта: люди приносили вязаные носки, варежки, стеганые штаны и фуфайки. Кульбара и ее мама по ночам шили кроличьи шапки и рукавицы (днем у всех были другие заботы). Весной юная учительница и ее ученики собирали на пшеничном поле опасного вредителя — клопа-черепашку. За 10 насекомых их поощряли одной конфетой-подушечкой.

Кульбара Душеналиева награждена медалью "За доблестный труд в годы ВОВ" и орденом "Знак Почета".

В 1984 году ей присвоили звание "Почетный энергетик СССР".

© Фото / из семейного архива Мамытовых

Несмотря на трудности, никто не жаловался на усталость. Люди жили дружно, поддерживали друг друга, всем селом плакали над каждой похоронкой и свято верили в победу. А когда дождались ее, плакали уже от счастья.

Труженица тыла Кульбара Душеналиева

© Фото / из семейного архива Мамытовых

Кульбара Душеналиева награждена медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны" и орденом "Знак Почета", а в 1984 году ей присвоили звание "Почетный энергетик СССР".

"Чужого горя не бывает"

Гульнара Джунушалиева также отметила подвиг Токтогон Алтыбасаровой, которая в 1942 году усыновила 150 детей из блокадного Ленинграда.

"Вы представляете, какое нужно иметь сердце... При эвакуации малышам на маленьких бумажках писали имя и фамилию, год рождения, имена родителей, но у некоторых деток записи стирались. Токтогон пришлось самостоятельно придумывать фамилии, имена, отчества и приблизительные даты рождения", — рассказала историк.

Историй об усыновлении эвакуированных детей тогда было много во всех центральноазиатских республиках Советского Союза. К примеру, житель Оша Иманахун Ахмедов принял в свою семью 15 детей 13 национальностей. Кроме того, как и многие кыргызстанцы, он перевел в Фонд обороны СССР личные сбережения (200 тысяч рублей), а также собрал среди горожан 1,5 миллиона и отправил их на нужды фронта.

Кузнец Шаахмед Шамахмудов (Узбекистан) и садовник Иманахун Ахмедов (Кыргызстан) во время встречи, Ташкент, 1960-е годы. Люди на фото усыновили 30 детей-сирот в годы Великой Отечественной войны.

© Фото / Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

"Война, конечно, сильно повлияла на сознание людей: работали все, даже ставшие инвалидами в результате тяжелых ранений. После фронта многих раненых комиссовали, но они шли работать на заводы, фабрики и в шахты. Каждый трудился на износ, никто не остался в стороне", — подчеркнула Джунушалиева.

Великая Отечественная стала жесточайшим испытанием для советского народа, но тот с честью выдержал его как на фронте, так и в тылу. Невероятные стойкость и мужество, проявленные людьми в те страшные годы, позволили стране выстоять и победить.